2025年10月1日

街中でジャケットやコートについている袖のタグをつけたまま来てる人を見かけたことってありますか?

ネットで検索しても「タグは付けたがまま着るのが正解」とか「タグは取るのが正解」と色々な意見が散見します。

どちらが正解なのでしょうか?

このページでは、一般的なNGやビジネスシーンで洋服を着るときのNGをご紹介します。

もしかしたら、あなたも知らず知らずのうちに、NGな着方をしてしまっているかもしれませんね。

確認の意味でも、一度ご覧になってみてください。

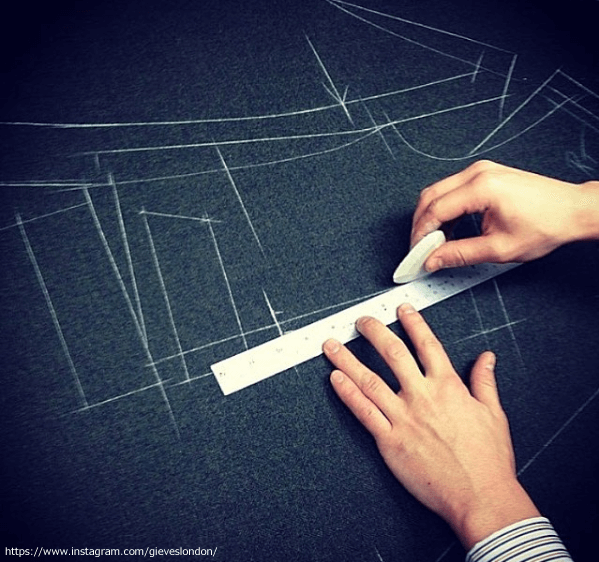

(1)コートなど生地メーカーのタグを付けたまま着る

街でふとした時に目に入ってくるのが、ジャケットやコートの袖部分に生地メーカーのタグをつけたままにして着ていることです。

ジャケットやコートの袖部分に生地メーカーのタグがついているのは、洋服のショップなどの店頭でタグが付いているのを見かけます。

これは、この商品は、”○○の生地メーカーの商品です”ということを伝えているのです。

それと同時に、この商品を製作したメーカー、ブランド、ショップがアピールしているとも言えます。

ですので、当然名の知れた生地メーカーのタグということになります。

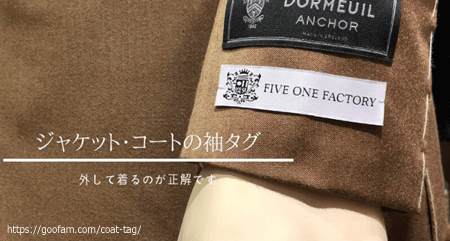

そして、この袖部分に付いているタグは、商品を購入するまでのものです。

商品を購入した後、実際に着るときには外しておきましょう。

生地メーカーのタグが付いたまま着ているのは、商品のプライス(値札)が付いているようなものなのです。

ただし、洋服の内側についている生地メーカーのタグは、付けたままで大丈夫です。

ジャケットやコートの内側に着けてある生地メーカーのタグは外観からは見えないようになっているからです。

ブランドタグを“つけたまま着る”ことの意外なリスクと見落とし

見た目以外に生じる摩擦・変形リスク

洋服の袖口、裾などについているブランドタグやメーカータグをそのまま残したまま着ると、見た目の「安直さ」だけでなく、洋服自体の構造や形状に良くないことが起きてしまう事があります。

特にウール、カシミヤ、ツイード、リネン混紡など繊細な素材では、タグ部分が引っかかって、着用や洗濯の繰り返しで生地に負担を与えてしまうことがあります。

結果として、その部分が引っ張られて生地がたるんだり、ヨレてしまう事で、縫い付け部分の生地が破けたり、穴が空いたりしてしまう事があります。

クリーニング・メンテナンス上のトラブル要因

ブランドタグを残したままにすると、クリーニングや日常のケアでも思わぬトラブルの原因になります。

例えば、スチームアイロンをかけた際にタグ部分が硬く反り返り、襟や袖のラインがきれいに仕上がらないことがあります。

また、タグが厚手の場合、その部分だけがアイロン熱で浮いたりシワになったりして、タグ周りの生地がヨレてしまう事もあります。

特にフォーマル用のスーツやジャケットでは、仕上げの美しさが印象を大きく左右するため、ブランドタグを残したまま着るのは避けるべきです。

心理的・印象面での“意図性”と違和感

ファッションにおいて、ブランドタグを残したまま着る行為は、周囲に「ブランドを強調して見せたい」という意図を感じさせてしまうことがあります。

相手によっては「見せつけている」といった印象につながりやすいのです。

特にビジネスやフォーマルな場では、清潔感や控えめさが重視されるため、ブランドタグを残す行為は大きなマイナス評価につながりかねません。

また、タグをつけたままにしておくと「服の着方を知らない」と見られる可能性もあります。

余計なタグを外すことこそが、センスを示す大切なポイントとなります。

(2)マフラーのメーカータグ

ついでにマフラーについても同じことが言えます。

マフラーを巻いて、メーカーのタグをわざと見せているのを見かけますが、これもジャケットやコートの袖に生地メーカーのタグが付いたまま着ているのと同じです。

マフラーの場合は、わざわざメーカーのタグをとる必要はありませんが、見せないようにしましょう。

”○○のブランドのマフラーをしています”と、マフラーのメーカーのタグを見せているのは、これ見よがしで、なんだかみっともないというか、恥ずかしいです。

メーカーのタグを見えるようにするのは、見せびらかしている感が出て恥ずかしいことですので、見えないようにしましょう。

例えば、バーバリチェックのマフラーなどは有名ですが、メーカーのタグが付いていなくても、分かる人は、見ればすぐに分かるものです。

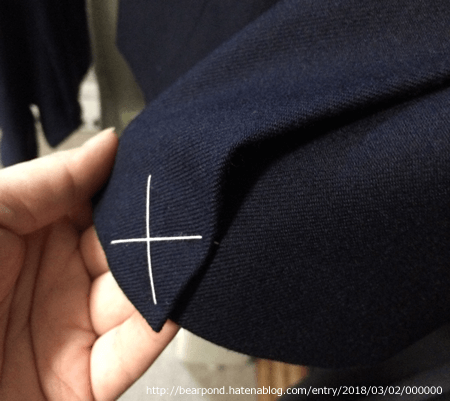

(3)コートやジャケットの仕付け糸が付いたまま

洋服の販売をしていた立場からお伝えしますと、コートやジャケットの仕付け糸は商品を購入されて着るときには取り除くものです。

購入されたときは、ご自宅に届くまでにコートやジャケットのベンツなどに仕付け糸があることでしわにならず、綺麗な状態で持ち運びが出来ます。

もちろん、商品が購入されるまでは、商品を綺麗に保たなければいけませんので、仕付け糸は付いている状態になります。

そして、商品が購入されたときに、”仕付け糸は取りますか?”とまではなかなかお伝えしません。

もちろん、お客様が、「すぐに着たいので取っておいて」と申されれば、仕付け糸を取ってお渡しします。

これは、コートやジャケットなどの袖部分についている生地メーカーのタグについても同じことが言えます。

ご自宅にお持ち帰りになって、着るときには取っておいてください、とまでわざわざお伝えしません。

いわば、常識という感じです。

商品を購入した後に、プライス(値札)は取りますよね?

「生地メーカーのタグ」も「仕付け糸」もそれと同じです。

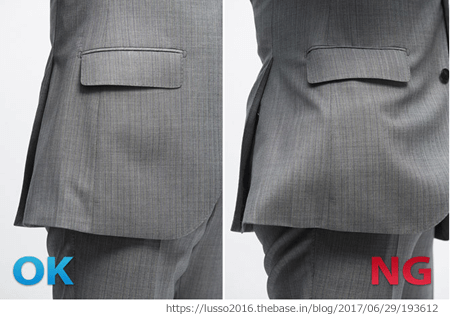

(4)ポケットに物を入れない

よく、スマホやお財布などジャケットの内ポケットや外ポケット、パンツのポケットに入れている人を見かけますが、NGです。

ポケット=物を入れるもの

ではありません。

どうしてかといいますと、ポケットに物を入れると膨らんでしまうため、シルエットが崩れてしまうからです。

シルエットが崩れると綺麗でなくなってしまいます。

せっかく、ジャストサイズの洋服を着ていたとしても綺麗でなくなってしまうので、勿体ないです。

ポケットに物を入れるとしても、厚みの無いものにして、膨らまないようにしましょう。

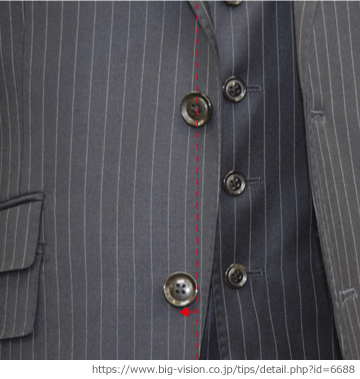

(5)スーツのボタンを全部留めている

ジャケットやスーツの上着などにボタンが付いていますが、全てのボタンを留めている方を見かけます。

私が今でもはっきり覚えているのが、ある百貨店の紳士服売り場のマネージャーさんが閉店間際にお客様を見送る時にスーツの上着のボタンをすべて留めていたことです。

ボタンを全て留めていると、確かに、真面目そうに見えたり、きちんとしているように見えます。

でも、洋服のマナーとしては、ボタンが付いているからといって、全部のボタンを留めるわけではありません。

この時、「このマネージャーさんは、洋服を知らないのでは?」と思ってしまいました。

洋服を知っている人は、全てのボタンを留めるようなことはしないものだからです。

でも、もしかしたら、マネージャーさんは、真面目そうに見えて、きちんとしている感を出したかったのかもしれません。

ただ、こういった些細なことで、洋服を知っているか知らないかがすぐに悟られてしまったり、誤解されてしまうので怖いですね。

全てのボタンを留めるわけではない、ということはどういうことなのかといいますと

一番下のボタンは留めないという事です。

ジャケットやスーツの一番下のボタンを留めないのは、「アンボタンマナー」に基づいています。

それは、(特にシングルスーツは)初めから一番下のボタンを留めないのを前提として洋服が作られているのです。

その作りは、一番下のボタンは、上のボタンよりも外側に付けられています。

ですので、一番下のボタンを留めてしまうと、ジャケットやスーツの上着にしわが出てしまい、ストライプやチェックなどの柄の生地の場合、綺麗に柄が映りません。

ここからは余談ですが、1920年代頃までは、一番下のボタンを留めるのは普通にあったようです。

ただし、当時のスーツのデザインと現代のスーツのデザインの違いがあって、当時のスーツのデザインは一番下のボタンを留めても窮屈にならないで問題のないようになっていました。

また、1960年代にもボタンを全て留める流行っていたそうです。

アメリカの第35代大統領ジョン・F・ケネディが、スーツを着た時に一番下のボタンを留めないと、お腹からシャツが見えるのを嫌って、一番下のボタンを留めるのを前提にスーツをオーダーしていたそうなのです。

1960年代の流行もジョン・F・ケネディの影響があるかもしれませんね。

ただし、前述したように現代のスーツでは、一番下のボタンは留めないようにしましょう。

(6)靴がボロボロ

ビジネスでドレスシューズ(革靴)を履くと思いますが、よく見かけるのは、靴がボロボロ状態になっていることです。

これもNGです。

革靴の表面が剥げていたり、こすれて傷だらけだったり、色が抜けるほどカサカサに乾燥している状態です。

一日の仕事を終えて、やっと家に着いた後、なかなか靴のことまで気が回らないかもしれません。

でも、一日中履いた靴を脱ぎっぱなしにしてそのままにしておくと、革靴のコンディションが保たれず、ダメージが蓄積されてしまいます。

革靴は、あまりメンテナンスをしなくても、実際は履くことが出来ますが、当然、コンディションは悪くなってしまいます。

実は、それほど手間をかけなくても、日頃のちょっとした事で靴のコンディションを保つことが出来ます。

通常であれば、ブラッシングをして汚れやほこりを取り除き、シューキーパーを入れておくだけです。

シューキーパーを入れておくと、靴の中の湿気を取り除いて形が崩れるのを防いでくれます。

洋服で言えば、脱いだスーツの上着をハンガーにかけるのと一緒ですね。

こうしたちょっとした手間でコンディションを整えてくれるので習慣づけるようにしましょう。

靴がボロボロだと、スーツスタイルも台無しです。

特に、明るめの茶系の靴は目立ちますので気を付けましょう。

Q&A:メンズの洋服の着方で“NGなこと”

Q1:ビジネスでシャツの裾を出したままジャケットを羽織るのはアリでしょうか?

ビジネスでは、基本的にNGです。

特にビジネスやフォーマルなシーンにおいては、シャツの裾がジャケットの下からはみ出すとだらしない印象を与えます。

丈のバランスを整え、シャツはジャケット内にきちんと収めるのが基本です。

Q2:ネクタイをする際、シャツの第一ボタンを外してもいいか?

ネクタイをする場合は、第一ボタンを必ず留めるのが基本です。

第一ボタンを外したままでは襟の形が崩れ、ノット(結び目)が安定せず、全体的に不格好になります。

カジュアルスタイルであえて“抜け感”を出す場合以外は避けるべきです。

Q3:ベルトのバックルが派手すぎるものは避けるべきか?

はい、避けるべきです。

ベルトはコーディネートを補うアイテムであり、主張しすぎると全体のバランスが崩れます。

特にビジネスシーンでは、シンプルで上品なバックルを選ぶ方が好印象です。

Q4:靴下を見せすぎてコーディネートの“主張”になるのは悪い?

フォーマルやビジネスの場ではNGです。

靴下は基本的に控えめにまとめるのが無難です。

カジュアルシーンでは差し色として有効ですが、派手すぎる柄や色で強調しすぎると全体の品を損ないます。

Q5:ジャケットやシャツの肩パッドが浮いて見える着方は?

NGです。

肩のラインが不自然になると、全体のシルエットが崩れ、スタイルが悪く見えます。

自分の肩幅に合ったジャケットを選ぶとともに、着用時には肩の位置がきれいに収まっているか確認しましょう。

Q6:インナー(Tシャツやカットソー)とジャケットのネックラインのずれは気にしなくていい?

気にすべきです。

インナーの首元が大きく見えすぎたり、逆に重なりすぎて不自然に見えると、全体の印象が乱れます。

ジャケットとのバランスを意識して、ネックラインが自然に流れるように調整することが重要です。

まとめ

この記事では、「タグをつけたまま着ること」「仕付け糸を外さない」「ポケットに物を入れる」「スーツのボタンを全部留める」「靴がボロボロ」といったNG行為に加え、ブランドタグを残すことによるタグ周りの生地のヨレや破れのダメージリスクやメンテナンス上の問題、そして印象面でのデメリットについて解説しました。

さらに、よくある着こなしの失敗例を Q&A 形式で紹介し、シャツの裾の出し方、ネクタイと第一ボタンの扱い、ベルトや靴下の選び方、肩パッドやインナーのラインなど、細部に注意を払うことの重要性を強調しました。

メンズファッションにおいては、細かなポイントこそが全体の印象を決めます。

ブランドタグを取り除き、バランスと清潔感を意識することで、より洗練された大人のスタイルを実現できます。