2025年10月1日

あなたは、スーツやジャケットの袖のボタンが外れているのを見たことがあるでしょうか?

実は、これは、”外れている”のではなく、”外している”のです。

洋服に興味がない人は、なぜ、袖のボタンが外れているんだろう、と思うと思います。

それが今回のテーマ、”本切羽”です。

本切羽ボタンは外す?

これは、私が派遣社員として勤めていた時の話です。

洋服好きな上司と私は普段から洋服について話すことがありました。

ある時、その上司が本切羽のスーツを着ていて、第一ボタンだけ外していたのです。

それに気が付いた私は、「本切羽ですね^^」といって盛り上がっているところに、別の派遣社員がやってきて、上司に

”袖の釦(ボタン)取れていますよ”

といってしまったのです・・・

私と上司 「???」

(あ~、この人、本切羽のこと知らないんだな~)ということがすぐに分かってしまうのです。

洋服を知っているか、知らないか、そんなことは、洋服に興味がない人にとっては、どうでもいいことかもしれませんね。

でも、少しでもお洒落になりたい、と思われている方は、注意しましょう。

(1)本切羽(ほんせっぱ)、本開き(ほんあき)とは?

本切羽とは、スーツの袖のボタンを開け閉めできて、袖がまくれる仕様のことです。

どうしてスーツの袖をまくる必要があるのか?というと、こんな由来があります。

本切羽のことをドクターカフといわれるのですが、

医者が在宅診察をするときに、上着を脱がないで診察や手術をするために、袖がまくれるようにしたという由来です。

日本では、上着を着ないでシャツ姿でも、特に不自然ではないのですが、海外ではシャツは下着とみなされているため、下着姿では失礼に当たる、という考え方があるためです。

そのため、余談ではありますが、上着を着ないのであれば、ウエストコート(ベスト)を着る、という風潮があるのです。

もともと、今のスーツの原型は、英国の貴族が普段着として着用するラウンジスーツ(くつろいだ時に着るもの)で、その時すでに本切羽だったかもしれません。

今のように、スーツは既製品(レディメイド)ではなく、スーツは誂えるビスポーク(オーダー)が主流でしたので、本切羽だったかもしれないのです。

ここらへんのことは、詳しく調べてみないと分かりませんが、今回は割愛します。

本切羽の由来は、医者が診察をするからという説は本当かどうかは分かりません。

ですので、本切羽のスーツを着ているからといって、何かの目的のために上着を着たまま、袖をめくって何か作業するというようなことは、上の由来のように医者が診察する為など、特に日本では、今ではあまりないように思います。

シャツが下着という考え方は、今でも海外などではあると思いますが。

私自身は、本切羽のスーツを着ている方が、袖をめくりあげている場面を見たことがありません^^

ですので、めくり上げる必要はないといっていいと思います。

ただ、最近はファッションの着こなしの一部として”ボタンを開ける”という着こなし方があります。

だいぶ前から、パターンオーダーやビスポークといった誂える服が注目されてから”本切羽”が脚光を浴びてきたように思います。

”本切羽”は、オーダー特有のオプションの一つです。

パターンオーダーやビスポークは、自分の好みに合わせて洋服を作ってもらえるので楽しいですね。

そんな”本切羽”は、実は、パターンオーダーやビスポークが注目を浴びる以前から、お洒落な人や洋服好きの人は気にする部分ではありました。

最近では、既製服(レディメイド)でも、もとから”本切羽仕様”になっていることがあります。

余談ですが、昨年、とても猛暑の時期に、GUで黒の麻のジャケットを購入したのですが、初めから”本切羽仕様”になっていてちょっと驚きました。

”GUもなかなかやるな~” と嬉しくなりました^^

(2)本切羽のボタンは開けるもの?留めるもの?

さて、”本切羽のボタンは開けるもの?留めるもの?”のどちらなのでしょうか?

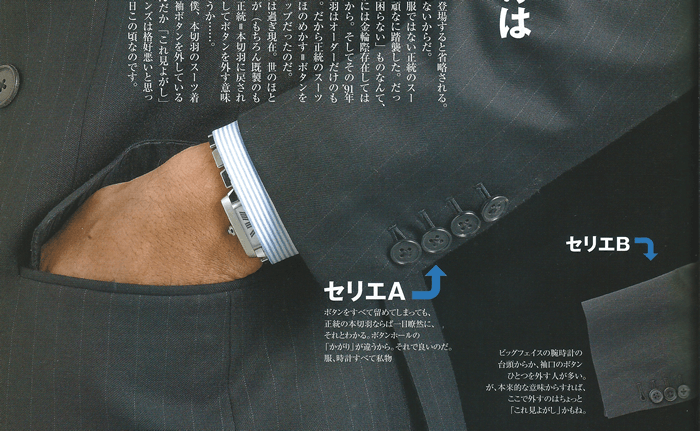

随分前に、メンズファッション雑誌『OCEANS』(2006年 4月 増刊号)の記事で、

本切羽のボタンを開ける(ボタンを外す)のは、「これ見よがし」的で格好悪い、とありました。

”理由は、ボタンをすべて留めてしまっても、正統の本切羽ならば一目瞭然で、それとわかる。

ボタンホールの「かがり」が違うから。”

というものでした。

この時、この記事を読んで思ったことは、「そんなに頑なに正統を意識しなくてもいいのではないかな~」という感想でした。

何を隠そう、私は第一ボタンを開けるのが好きです^^

「これ見よがし」ですね。

男性の服装って、女性の服装に比べてそれほど変化のないものです。

大まかにスーツでいえば、

着丈が短くなったり長くなったり、

上着のラペル(襟)の幅が細くなったり太くなったり、

パンツの幅が細くなったり太くなったり、

全体的に細身になったりゆったりになったり、

ぐらいなものです。

スーツの生地や色や柄も、新しい生地などの変化はありますが、特にビジネスシーンで着る服装は、それほど変化がありません。

そうした中で、本切羽の第一ボタンを開けるのは、変化がつくし「これ見よがし」的にお洒落感をアピールしちゃってもいいんじゃないかな?と思うわけです。

でも、この記事をご覧になられているあなたが、やっぱり、正統の着こなしをしたい、のであれば、ボタンをすべて留めるのも良し、です。

何でもかんでも、雑誌のいうとおりにしなくてもいいのです。

自分基準で洋服を着るのを楽しめばいいのです。

ある程度の基礎的な部分を抑えておけば・・・

(3)「これはしないほうがいい」と思う事

そんな”本切羽”ですが、私が「これはしないほうがいい」と思うことがあります。

それは、”ボタンかがりの色糸を1色だけ派手にすること”です。

”ボタンかがりの色糸を1色だけ派手にすること”は目立ちすぎるし、格好悪いと思います。

パターンオーダーなどオーダーが、比較的敷居が低くなったことで、オプションが増えて自由度が増してきました。

自由度が増すのは嬉しいことだと思うのですが、自分の中で”基準”がないと、いくらでもできてしまうので失敗してしまう事もあります。

パターンオーダーやオーダーのスタッフさんに、「”ボタンかがりの色糸を1色だけ派手にする”とお洒落になりますよ。」

とすすめられたのかもしれません。

または、自発的にそうされたかもしれません。

ファッションやお洒落は、個人の自由なので、”ボタンかがりの色糸を1色だけ派手にする”ことが好きで、お洒落だと思われる方は、ご自由にされて楽しんでみてください。

ただ、さりげない大人のお洒落を好まれるのでしたら、『OCEANS』の記事にあるように、

・ 本切羽でも、すべてのボタンを留めるか

・ 第一ボタンだけ開ける(外す)

のどちらかにしておくことを、私はお勧めします。

本切羽の使用って、洋服を知っている人が見たら、たとえ切羽がすべて閉じていても、分かる人は分かるものだからです^^

本切羽のボタンを外す/開けるメリット・理由

1.“着崩し感”・リラックス感を演出できる

フォーマルな場ではすべて留めたほうが無難ではありますが、近年のビジネスカジュアルやセミフォーマルな着こなしでは、“抜け感”を出すことが、むしろ品よく見えることがあります。

本切羽のボタンを開けることで、きちんとしつつもちょっとだけ崩した風情、余裕やこなれ感を与えることができます。

2.袖まくりの可動性・機能性の確保

本切羽の構造自体が「袖をめくる可能性にも対応できるように作られた」仕様ですから、実際に手作業をするとき、ちょっとした作業で袖を軽く引き上げたいときなど、ボタンを開けておけば動きが妨げられません。

外しておくことで、腕を曲げたり肘を使った作業をする際の抵抗感が軽くなります。

3.「わかる人にはわかる」さりげないディテール・知識の表現

すべて閉じていても、本切羽仕様であることはわかる、と前述しましたが、逆にボタンを外して見せることで、「このスーツは本切羽仕様ですよ」とさりげなく主張する効果もあります。

ただし、これをあからさまにしすぎると反発を招くため、さりげない範囲で使うのがコツです。

4.生地・縫製へのストレスを軽減する動きのゆとり

袖口周りは、折れジワや布の引っ張りが出やすい部分です。

服の生地が薄い場合などには、複数のボタンをギチギチに閉じてしまうと、布が引っ張られてストレスがかかることがあります。

一部のボタンを開けておく(特に手首側など)ことで、布に余裕を持たせられ、生地やステッチ部分への負荷を少し和らげることができます。

5.スタイルによる“アクセント使い”として

例えば、第一ボタンだけを外す、もしくは一番下だけ開けておく、など“部分的に開ける”スタイルは、あえて視線を袖口付近に誘導する効果もあります。

コントラストのある裏地やステッチ、カフスの内側の柄などをさりげなく見せたい場合、少し開けておくことでデザイン要素を引き出すこともできます。

失敗しやすい・注意すべき点

1.やりすぎるとだらしなく見えるリスク

“一気に全部外す”、“あちこち開ける”ようなやり方をすると、きちんとして見せたい用途では崩れすぎてしまうことがあります。

特にきちんと感を求められる商談や公式な場面では、開けすぎによる“抜けすぎ感”がマイナス評価になりかねません。

2.開けたまま裁断・仕立て部分の乱れに注意

ボタンを開けっぱなしにすると、袖が不意に折れたり布端が見えたり、かがり(ステッチ)部分の裏が少し見えることもあります。

回数が多くなると、袖口の縫い合わせ部分に多少のゆがみや負荷がかかる可能性もありますので、頻繁に開閉する人は縫製強度を意識したスーツやしっかりとした厚みや硬さのある生地のスーツを選ぶと安心です。

3.季節・気温との兼ね合い

秋〜冬の寒い時期には、多少の隙間があると冷たい風が入りやすくなります。

逆に、夏場は空気の流れを利用して快適にするという意味で開けておくのは理にかなっているかもしれません。

着用する時間帯・気温の変化を意識して、ボタンの開閉を使い分けるのがベストです。

4.周囲の服装レベルとの差異を意識する

自分が少し崩した着こなしをしていても、周囲の人が全員フォーマルでピシッと決めている場合、そのギャップが目立ってしまうかもしれません。

“場の空気感”を読むことは大事です。

Q&A — よくある疑問・対策

Q1:すべての本切羽スーツで、開けてもよいですか?

ほとんどの本切羽仕様スーツで開けることは可能ですが、縫製が脆弱なものや、袖口の裏地処理が甘いものだと、開け閉めを繰り返すとほつれや型崩れを起こしやすいです。

購入時に「開閉を前提にした強めの仕様かどうか」を意識すると安心です。

Q2:どのボタンを開けるとバランスがいい?

一般的にスタンダードな形としては ”第一ボタンだけを開ける” というパターンがバランスがよく無難と言われます。

また、真ん中(2番目)を少し開けるパターンを採る人もいますが、視覚的な崩れ具合に注意が必要です。

開けるなら一点に絞るほうが洗練されて見えやすいです。

Q3:開けていることを相手に指摘されたら?

「外している仕様なので、気にせず使っています」と軽く返せば OK です。

もし、相手がファッション知識に詳しい人なら、「本切羽仕様なので開けることも前提なんですよ」と話題を共有するきっかけになるかもしれません。

Q4:開けた状態で保管しておくほうがいい?

長期間使わずに置いておくときは、すべてボタンを留めた状態で保管するほうが型崩れを防ぎやすいでしょう。

ただし、ボタンがきつく留めすぎて布が引っ張られないよう、ちょうどいい締まり具合にしておくのが良いです。

まとめ

この記事では「本切羽のボタンはすべて留めるか、第一ボタンだけ開けるかのどちらかが無難」というものでしたが、今回補足した視点を加えると、以下のように整理できます。

- 本切羽のボタンを開けるのは、見た目に“こなれ感”を出したり、動きやすさを確保したり、生地へのストレスを軽減したりする実用的理由もあります。

- ただし、やりすぎるとだらしない印象を与えてしまう、縫製に負荷をかけてしまう可能性がある、季節や場の雰囲気とのバランスが必要、という注意点もあります。

- 開けるなら第一ボタンあたりを一点で、さりげなく使うのが最もバランスがいい選択肢でしょう。

- Q&A形式で疑問を整理しておくと、日常使いでも迷いが減ると思います。

結論としては、「本切羽だから必ず全部開ける/必ず全部閉める」という画一的なルールにとらわれず、 ”場面、気温、全体の服装の調和”を考えて、”さりげない工夫として開ける・閉めるを使い分ける”のがベストだと私は考えます。