2025年10月3日

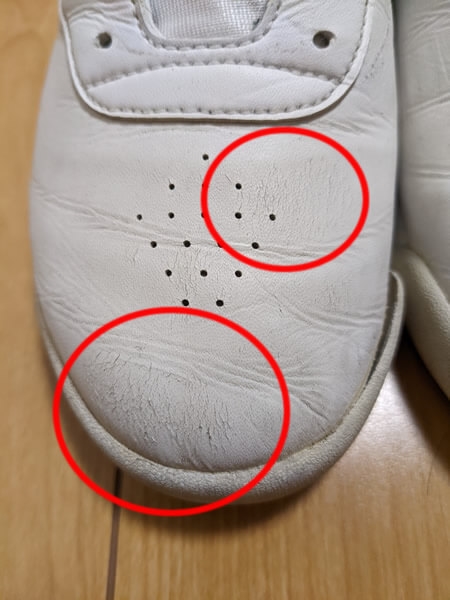

下駄箱を整理していて、あまりにもボロボロなスニーカーを発見して、思わず”捨てよう”と思ったスニーカーがこちらです。

左右のシューレースが違っていますが^^

アッパーがだいぶ汚れています。

かかと部分も擦り減りがだいぶ進んでしまっています。

かかとの擦り減り部分のメンテナンスは、自分では対処できないので、近所の修理屋さんで2000円~3000円位で修理可能だと思います。

(1)ボロボロのスニーカーを自分で修理しようと思った経緯

でも、このスニーカーを定価の値段で買ったことを思い出して、修理すれば、”まだ履けそうだし、勿体ないかな”と思ったので捨てるのを思いとどまって自分で修理することにしました。

きっと皆さんも、ボロボロになってしまったスニーカーを見たら”捨てよう”と思われるかもしれませんね。

でも、多少費用が掛かったとしても、愛着のあるスニーカーを長く履きたいと思われることはあると思います。

アッパーの革が破けてしまったなどの致命的な傷がなければ、多少の費用と、手間と労力、時間がかかってしまいますが、直すことは出来ますので、その方法をご紹介しようと思います。

ボロボロに傷ついたスニーカーや革靴を蘇らせるのって、結構楽しいですよね^^

これから、どんどんハマっていきそうです^^

少しづつ失敗しながら、経験を積んでいくと段々と上達していけそうです。

(2)作業の流れ

クリーニング

革のお手入れ

かかとの修理

つま先部分の傷の補修

つま先部分の内側のはがれ部分の隙間の補修

シューレースの取り換え

という手順です。

1)クリーニング

全体的に汚れがひどいので、シャンプーすることにしました。

革の靴をシャンプーしたことがない方は、革に水を浸み込ませるのに抵抗があるかもしれませんが、シャンプーした後に充分乾かせば綺麗に仕上げることが出来ますので、一度挑戦してみてください。

革靴のシャンプーもスニーカーのシャンプーも基本的には同じです。

用意するもの:

1 革専用のシャンプー

革には革専用のシャンプー(サドルソープ)が必要です。

以前、私が購入したサドルソープをご紹介しようと思ったのですが、探しても同じものはないようです。

どんどん新製品が出てくるものなんですね。

(↓) こちらが新製品の革専用のシャンプー(サドルソープ)です。

M.MOWBRAY サドルソープ

M.モゥブレィ サドルソープ

2 ブラシ(スポンジ)

革のシャンプーでは、スポンジを使うことがありますが、ブラシでも大丈夫です。

ブラシは、毛先があまり硬くないものがいいと思います。

私は、使い古した歯ブラシを使用しています。

ポイントは、あまりゴシゴシと強くこすらないように気を付けてください。

3 バケツ

なるべく大きめのバケツの方が作業しやすいです。

深さというより面積が大きいものです。

私は、100均で一番大きいのを捜して使用しています。

2)革のお手入れ

革の栄養と防水のスプレーをします。

3)かかとの修理

スニーカーをクリーニングした後に乾かしてから、革のお手入れをして「かかと部分の修理」に出しました。

綺麗に修理されています。

かかと部分の修理では、補強するかかと部分の素材が修理をするお店によって違いがあるかもしれません。

修理に出されるお店で、お店の方に具体的にどのような素材になるのかを聞いておくといいかもしれませんね。

4)つま先部分の傷の補修

傷の補修の方法は、いくつか方法がありますが、それほど傷が深くないのなら革靴用のクリームを乗せれば目立たなくなります。

通常のお手入れでは、革靴用の無色(ニュートラル)の乳化性クリームを使用することが多いですが、今回は傷を隠すのが目的ですので、白色のクリームを使用しました。

私が自宅で所有していたものは、(↑)上の写真のものです。

現行の製品では、(↓)下のクリームになっています。

5)つま先側面部分のはがれを接着剤で補修

つま先の内側に、はがれ部分の隙間の剥がれがあったことを、後から気が付いたのですが、これだけのために修理に出すこともないな、と思い自分で解決しようと思いました。

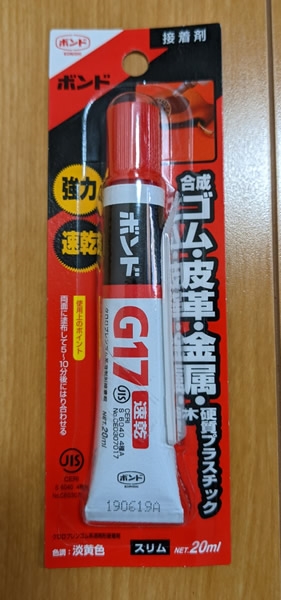

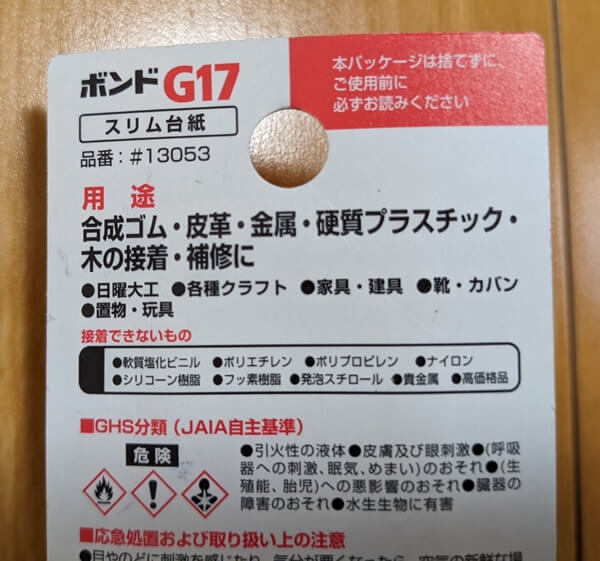

以前、買っておいたボンド(接着剤)を見つけたので、これを使用しました。

使用できる素材は、”合成ゴム・皮革・金属・硬化プラスチック・木 ”です。

ほとんど全部の素材に使えます。

こういうボンド(接着剤)があると、いざという時に便利ですね^^

一通り剝がれている部分の隙間に塗って、ボンド(接着剤)が固まるまで、しばらく抑えて固定します。

ある程度、ボンド(接着剤)が固まったら、はみ出している部分のボンド(接着剤)をはがして、うまく剥がせなかった部分には、上から傷を隠し時に使用した”革靴用の白色のクリーム”で隠しました。

6)シューレースの取り換え

シューレースが長いので、”結ばないシューレース” に取り換えました。

このシューレースは収縮性があるので、靴を脱ぎ履ぎするときに、いちいち紐(シューレース)をほどかなくて脱ぎ履ぎできるので、とても気に入っているアイテムです^^

この、”結ばないシューレース”については、別の記事にありますのでご興味のある方はご覧ください。

また、スニーカーの紐を隠したい時は、(↓)こちらのページを参考になさってみてください。

スニーカーを自分で修理できる“軽度なダメージ”のポイント

ボロボロになってしまったスニーカーを、自分で修理したいと思う方へ。

すべての損傷に対応できるわけではありませんが、ちょっとした傷・はがれ・汚れであれば、自力で手を加えることで見栄えを大幅に改善することが可能です。

そこでは、自分でやる際の注意点とコツをご紹介します。

適切な補修タイミングを見極める

甲革(アッパー)の大きな裂けや、生地の織り目が崩れているような損傷は、自力修理では限界があります。

修理店やプロに任せた方が安心です。

一方、表面のひび割れ、小さな擦り傷、ソールの剥がれや浮き、インナーのはがれなどは、自分で補修できる可能性があります。

修理作業を始める前には、乾いた状態・汚れを落とした状態にしてから取りかかるのが鉄則です。

使用する道具・素材の選び方

・補修接着剤(ゴム・革・布対応):強力で乾燥後に硬化するタイプを必ず選びましょう。

・補修用パテやリペアペースト:クレーター状の凹みや表面の段差を埋めるのに有効です。

・補色クリーム/レザーカラー:擦れや色落ち部分を目立たなくするには、革用または合成皮革用の補色剤が重宝します。

・耐水・防汚スプレー:補修後の表面を保護することで、再劣化を遅らせることができます。

自分で修理する手順(チェックリスト形式)

1. 汚れ落とし・乾燥

2. 剥がれ・浮き部分の接着

3. 凹凸を埋めるパテ処理

4. 補色・色合わせ

5. 仕上げ用保護剤の塗布

6. 十分な乾燥時間の確保

自力修理の注意点・リスク

・接着剤のはみ出しや色ムラ:作業時にはマスキングをしっかりすること

・硬化・乾燥時間が足りないと剥がれやすくなる

・革素材の柔軟性が損なわれる可能性:特にひび割れが深い部分は無理に補修せず、専門家に任せましょう。

スニーカーの側面剥がれや傷を自力で直した経験から得たポイント

この記事は、わたしが「捨てようか迷ったほどボロボロになったスニーカー」を、自分の手でできる範囲で修理・補修して復活させた体験を紹介したものです。

主な流れと学びを整理すると、以下の通りです。

主な修理・補修の流れ(手順)

- クリーニング

まず全体の汚れを落とす作業。

革部分やアッパーを傷めないよう、革専用シャンプー(サドルソープなど)を使用し、ブラシまたはスポンジで優しく汚れを落とす。

適切に乾かすことが重要。

- 革のお手入れ

クリーニング後、革に栄養を与えつつ防水性を補うためのケアを行う。

革の素材を守る処理。

- かかとの修理

かかとのすり減りや補強が必要な箇所は、修理店に依頼(外注)するほうが確実との判断。

素材や補強方法はお店に確認することが望ましい。

- つま先傷の補修

軽い傷であれば、クリーム(無色や白色)を塗ることで目立たなくする。

傷が深い場合はより補修力のある手段を検討。

- はがれ部分の接着修理

側面や内側の剥がれ・隙間には、合成ゴム、皮革、プラスチック等に対応した接着剤を使う。

はみ出した余分な接着剤は取り除き、必要に応じて補色クリームで仕上げを行う。

- シューレース(靴紐)の交換

従来の紐が長すぎる・劣化している場合、「結ばないシューレース」など伸縮性タイプに替えることで扱いやすさを向上させる。

得られた教訓・注意点

捨てる前に再検討

たとえ見た目はボロボロでも、構造的に壊れていなければ “直せる可能性” はある。

愛着のある靴なら、手間をかけて延命できる。

“自分でできる範囲”を見極める

かかと修理など部品交換が必要な部分は、プロに任せたほうが仕上がり・耐久性の面で安心。

素材と相性を確認する

接着剤や補修材は、革・布・合成素材など各部材の特性に適したものを使わないと逆効果になることがある。

仕上げの見映えを意識する

補修後、はみ出た接着剤の除去や、補色クリームで色ムラを抑えることで、見た目が格段に良くなる。

経験を積むほど上達する楽しさ

最初は失敗もあるが、少しずつコツを掴んで上手く修理できるようになるというプロセス自体が楽しみになる。

この記事は、「履けなくなるまで使い切る」よりも「できる範囲で補修して長く使う」志向のあなたにとって、ご参考になさってください。

Q&A:スニーカー補修でよくある疑問と回答

以下は、この記事内容および一般的なスニーカー補修の知識をもとに、よくある質問を想定して回答したものです。

Q1. 側面やアッパーの “はがれ” を完全に目立たなくできますか?

A1. 完璧に “新品同様” に戻すことは難しいですが、補修剤+補色クリームでかなり目立たなくすることは可能です。

はがれの範囲や素材状態(ひび割れや内部損傷の有無)にもよるため、最初は小さな箇所でテストしてから本格施工するとよいでしょう。

Q2. 接着剤はどの種類を使えばよいですか?

A2. 合成ゴム・皮革・硬化プラスチックなど複数素材に対応する “万能接着剤” タイプの製品が使いやすいと作者は述べています。

ただし、通気性や可撓性(しなり)が求められる場所では、やや柔らかめの接着剤を選ぶと剥がれにくくなることがあります。

Q3. かかとの修理を自分でやるのは無理でしょうか?

A3. かかとは摩耗や補強が関わるため、素材を張り替えたり、ソール交換が必要なケースもあります。

そうした場合は修理店に依頼する方が仕上がりと耐久性の面で安心です。

作者も実際にかかとは外注しています。

Q4. 補修した後の持ちはどれくらいですか?

A4. 使用頻度や屋外での摩耗具合にも左右されますが、補修後数ヶ月〜1年程度は十分使えるケースが多いでしょう。

補修箇所を適度にケアして再劣化を防ぐことが大切です。

Q5. 補修で失敗しないコツは?

A5. 以下の点を意識すると失敗率を下げられます:

目立たない箇所でまずテストする

接着剤を塗りすぎない

固定(クランプなど)して均等に圧をかける

はみ出した接着剤は固まる前に拭き取る

補色クリームは少量ずつ重ね塗りする

作業は通気の良い場所で行い、完全に乾燥させる

Q6. この修理方法はすべてのスニーカーに使えますか?

A6. ほとんどの革・合成革スニーカーには応用できますが、特殊素材(メッシュ、ニット、ハイテクファブリックなど)には注意が必要です。

素材に影響を与えない専用の補修材を選ぶか、プロに相談することをおすすめします。

まとめ

お気に入りのスニーカーがボロボロになってしまった時、なるべく100均の接着剤やパーツで費用をかけずに手軽に直したいものですよね。

でも、スニーカーを修理しようと思った場合、自分で治せる部分と治せない部分を見極めるといいと思います。

自分で100均などの部品を購入して直そうとしても、靴の修理屋さんのように綺麗に仕上げられないと思ったらその箇所は靴の修理屋さんにお願いした方が綺麗に仕上がると思います。

ちょっとした、つま先や側面のソール剥がれなどでしたら、ボンドや接着剤で治すことが出来ます。

その場合でも、剥がれ部分が大きい場合はうまく修理が出来ない時もあります。

一見、綺麗にソールがくっついたと思っても、履いているうちにまた剥がれてくることがあります。

もし、自分で修理してもうまくいかなかったときは、靴の修理屋さんに見てもらいもらいましょう。